I Castelli di Napoli

Castel Nuovo

Periodo angioino

queste modifiche Pedro Luis Escrivà, ingegnere militare che progettò Sant’Elmo e collaborò alla realizzazione dei castelli di L’Aquila e Capua, in quanto abbiamo notizia che nel 1538 fu inviato a dirigere i lavori sulla cinta bastionata. Il perimetro del recinto verso il mare (a sud) presentava una linea spezzata che non permetteva una difesa mediante il fiancheggiamento dai bastioni. L’assenza di un bastione all’estremità sud-ovest non consentiva un tiro incrociato. Il baluardo di San Vincenzo (in realtà non si dovrebbe chiamare in questo modo perché questa parte terminale del recinto non ha una forma definita) presentava inoltre un angolo cieco non difendibile dai bastioni vicini. Con la costruzione delle nuove mura della città avvenuta tra gli anni ’30 e ’40 del ‘500 il castello assunse un nuovo significato. Esso non si trovava più ai margini della città ma al centro; né era in posizione strategicamente rilevante, perché il potenziamento progressivo delle artiglierie campali aveva determinato l’esigenza di fortificare la fascia collinare (Pizzofalcone e la collina di San Martino). Castel Nuovo si trovava dunque in una posizione subordinata, dal punto di vista strategico, a Castel Sant’Elmo. con la costruzione del palazzo reale vecchio (1540-1564) e del palazzo reale nuovo di Domenico Fontana (inizi XVII secolo) le sedi governative furono trasferite all’esterno di Castel Nuovo e gli ambienti rappresentativi aragonesi persero il loro valore: la cappella palatina divenne la chiesa di Santa Barbara, la sala regia divenne un magazzino e nel 1666 un’armeria e gli appartamenti reali furono occupati dagli ufficiali militari. Il che comportò che gli ambienti del castello persero parte della loro importanza e che il potere celebrò le cerimonie principali nei palazzi reali e nei loro spazi esterni che divennero i punti di partenza e di arrivo degli eventi legati al

queste modifiche Pedro Luis Escrivà, ingegnere militare che progettò Sant’Elmo e collaborò alla realizzazione dei castelli di L’Aquila e Capua, in quanto abbiamo notizia che nel 1538 fu inviato a dirigere i lavori sulla cinta bastionata. Il perimetro del recinto verso il mare (a sud) presentava una linea spezzata che non permetteva una difesa mediante il fiancheggiamento dai bastioni. L’assenza di un bastione all’estremità sud-ovest non consentiva un tiro incrociato. Il baluardo di San Vincenzo (in realtà non si dovrebbe chiamare in questo modo perché questa parte terminale del recinto non ha una forma definita) presentava inoltre un angolo cieco non difendibile dai bastioni vicini. Con la costruzione delle nuove mura della città avvenuta tra gli anni ’30 e ’40 del ‘500 il castello assunse un nuovo significato. Esso non si trovava più ai margini della città ma al centro; né era in posizione strategicamente rilevante, perché il potenziamento progressivo delle artiglierie campali aveva determinato l’esigenza di fortificare la fascia collinare (Pizzofalcone e la collina di San Martino). Castel Nuovo si trovava dunque in una posizione subordinata, dal punto di vista strategico, a Castel Sant’Elmo. con la costruzione del palazzo reale vecchio (1540-1564) e del palazzo reale nuovo di Domenico Fontana (inizi XVII secolo) le sedi governative furono trasferite all’esterno di Castel Nuovo e gli ambienti rappresentativi aragonesi persero il loro valore: la cappella palatina divenne la chiesa di Santa Barbara, la sala regia divenne un magazzino e nel 1666 un’armeria e gli appartamenti reali furono occupati dagli ufficiali militari. Il che comportò che gli ambienti del castello persero parte della loro importanza e che il potere celebrò le cerimonie principali nei palazzi reali e nei loro spazi esterni che divennero i punti di partenza e di arrivo degli eventi legati al  potere regio come l’insediamento di un nuovo vicerè o la nascita di un membro della famiglia reale. Il castello, con i suoi spalti e il suo spazio antistante, divenne un importante tappa nel cerimoniale di corte in quanto si trovava sul percorso che dal porto conduceva al palazzo reale nonché una sede per manifestazioni a carattere militaresco come le rassegne delle truppe e popolare come le cuccagne. Come luogo di detenzione erano adibiti diversi spazi sia all’interno del castello aragonese sia nel recinto bastionato; il che permetteva di differenziare il regime carcerario a seconda dell’importanza e della pericolosità del detenuto. Nelle carceri dei castelli, e Castel Nuovo non fa eccezione, erano custoditi non solo i militari imputati di qualche reato ma anche detenuti politici ed eretici pericolosi per il potere. Nelle prigioni di Castel Nuovo, ad esempio, fu custodito Tommaso Campanella. Anche i fossati del castello aragonese furono occupati con nuovi edifici. I nuovi fossati più ampli di quelli precedenti vennero utilizzati in tempo di pace per ospitare quelle funzioni che venivano espletate precedentemente a ridosso del castello tra le quali c’era anche il collaudo delle armi che veniva effettuato, per lo meno dal ‘600, in un’area tra il baluardo di Santo Spirito e quello di San Vincenzo vicino ad una fonderia e alla scuola degli artiglieri. Alla fine del viceregno spagnolo vi furono alcune proposte per migliorare il recinto bastionato di Castel Nuovo mediante la creazione di un recinto con quattro bastioni pentagonali e un fronte verso il mare rettilineo; tali progetti mai accantonati del tutto, e riproposti nei momenti in cui si presentavano pericoli interni od esterni, vertevano sempre su un punto: la necessità di chiudere il recinto bastionato e di creare un’area di rispetto vuota con una spianata. Con l’insediamento della dinastia borbonica (1734) veniva confermata la tendenza dei decenni precedenti ossia quella di migliorare le altre infrastrutture intorno il Castel Nuovo a scapito di quest’ultimo. L’unico intervento di rilievo che fu fatto sul recinto bastionato fu quello di costruire un mezzo bastione sulla cortina compresa tra il baluardo di Santo Spirito e quello di San Vincenzo per fornire un tiro di fiancheggiamento a protezione del bastione pentagonale. Tale soluzione era un compromesso tra coloro che richiedevano interventi radicali per la creazione di un recinto bastionato aggiornato e coloro i quali volevano salvare le strutture esistenti intorno il castello. Proprio questa parte, la più moderna, è la sola sopravvissuta alla demolizione dell’intero recinto bastionato ed è alquanto bizzarro pensare che nell’opera di isolamento per far emergere l’originario castello i restauratori-picconatori di inizio Novecento non si siano avveduti di questo pezzo di muraglia settecentesca.

potere regio come l’insediamento di un nuovo vicerè o la nascita di un membro della famiglia reale. Il castello, con i suoi spalti e il suo spazio antistante, divenne un importante tappa nel cerimoniale di corte in quanto si trovava sul percorso che dal porto conduceva al palazzo reale nonché una sede per manifestazioni a carattere militaresco come le rassegne delle truppe e popolare come le cuccagne. Come luogo di detenzione erano adibiti diversi spazi sia all’interno del castello aragonese sia nel recinto bastionato; il che permetteva di differenziare il regime carcerario a seconda dell’importanza e della pericolosità del detenuto. Nelle carceri dei castelli, e Castel Nuovo non fa eccezione, erano custoditi non solo i militari imputati di qualche reato ma anche detenuti politici ed eretici pericolosi per il potere. Nelle prigioni di Castel Nuovo, ad esempio, fu custodito Tommaso Campanella. Anche i fossati del castello aragonese furono occupati con nuovi edifici. I nuovi fossati più ampli di quelli precedenti vennero utilizzati in tempo di pace per ospitare quelle funzioni che venivano espletate precedentemente a ridosso del castello tra le quali c’era anche il collaudo delle armi che veniva effettuato, per lo meno dal ‘600, in un’area tra il baluardo di Santo Spirito e quello di San Vincenzo vicino ad una fonderia e alla scuola degli artiglieri. Alla fine del viceregno spagnolo vi furono alcune proposte per migliorare il recinto bastionato di Castel Nuovo mediante la creazione di un recinto con quattro bastioni pentagonali e un fronte verso il mare rettilineo; tali progetti mai accantonati del tutto, e riproposti nei momenti in cui si presentavano pericoli interni od esterni, vertevano sempre su un punto: la necessità di chiudere il recinto bastionato e di creare un’area di rispetto vuota con una spianata. Con l’insediamento della dinastia borbonica (1734) veniva confermata la tendenza dei decenni precedenti ossia quella di migliorare le altre infrastrutture intorno il Castel Nuovo a scapito di quest’ultimo. L’unico intervento di rilievo che fu fatto sul recinto bastionato fu quello di costruire un mezzo bastione sulla cortina compresa tra il baluardo di Santo Spirito e quello di San Vincenzo per fornire un tiro di fiancheggiamento a protezione del bastione pentagonale. Tale soluzione era un compromesso tra coloro che richiedevano interventi radicali per la creazione di un recinto bastionato aggiornato e coloro i quali volevano salvare le strutture esistenti intorno il castello. Proprio questa parte, la più moderna, è la sola sopravvissuta alla demolizione dell’intero recinto bastionato ed è alquanto bizzarro pensare che nell’opera di isolamento per far emergere l’originario castello i restauratori-picconatori di inizio Novecento non si siano avveduti di questo pezzo di muraglia settecentesca.

Carlo I decise di costruire la nuova reggia nel cosiddetto Campus Oppidi, un pianoro compreso tra le mura occidentali della città e la collina di Pizzofalcone, dove sorgevano le rovine del Castrum lucullano; il pianoro – come ricorda un documento del gennaio 1252 iuxta litus maris strapiombava ripidamente; sulla sommità di questa Ripa Alta venne costruita la fortezza angioina. In quell’area sorgeva una chiesa che la tradizione vuole fondata da San Francesco, Santa Maria ad Palatium, che per la localizzazione extra moenia e il titolo mariano, corrisponde alla tipologia dei primitivi insediamenti francescani. Gli scavi recenti permettono di individuare nei resti di età romana rinvenuti quelli del “Palazzo” cui fa riferimento il toponimo della chiesa. Tra il maggio e il giugno del 1279 hanno inizio i lavori per la costruzione del nuovo castello-reggia, reso indispensabile dalla inadeguatezza delle residenze reali preesistenti, i castelli dell’Ovo e di Capuana, troppo isolato sul mare e lontano dalla città il primo, troppo vicino alle paludi dell'area orientale e difficilmente difendibile il secondo accanto agli expensores operis regis cui spettava la parte amministrativa era un direttore dei lavori, Pierre de Chaules; menzionato dalle fonti come prepositus e credencerius. I lavori procedettero con alacrità, già un anno dopo vi erano attivi 449 operai, nel 1281 si apprestava il ponte levatoio e nella primavera del 1282 era possibile abitare la nuova reggia. La fabbrica del castello apparve completata nel 1284. Le fonti non ci indicano la forma delle torri, che in Francia erano generalmente a pianta circolare (e tale era la torre di San Vincenzo) e in Italia a pianta quadrata o poligonale (Melfi, Lucera dove però due torri hanno impianto circolare). Per quel che può valere è il caso di ricordare che nella Tavola Strozzi l’edificio identificabile con il Castel Capuano mostra agli angoli torri a pianta quadrata. la Cappella palatina è tutto quanto ci resta del Castello angioino. I lavori per la sua costruzione avevano avuto inizio nel 1307 sotto la direzione di Giovanni Caracciolo d’Isernia e di Gualtiero Seripando e nel 1309 risultava già coperta. Secondo Riccardo Filangieri il “castello, interamente costruito e rivestito di conci di tufo giallo, squadrati quelli del rivestimento e disposti a filari, aveva pianta quadrilatera irregolare, e le quattro cortine erano in massima parte, se non in tutto, quelle rifatte poi da Alfonso d’Aragona” Intorno al castello girava certamente un fossato in cui però non fu mai l’acqua del mare; incerti sono il numero e la forma delle torri. Secondo l’ipotesi del Filangieri, tra quelle angolari e quelle intermedie, il numero doveva essere non inferiore a nove. La fabbrica doveva insistere su una superficie minore di quella occupata dal castello aragonese, con cortine alte e sottili e torri (probabilmente sette) distanziate tra loro da un tiro d’arco, con fossato privo di rivellini, scavalcato nel lato settentrionale da un ponte levatoio che immetteva verso l’ingresso, rivolto verso il nucleo antico della città. Il battiponte veniva difeso dal balio, una cittadella posta tra il castello e il largo delle Corregge.

tradizione vuole fondata da San Francesco, Santa Maria ad Palatium, che per la localizzazione extra moenia e il titolo mariano, corrisponde alla tipologia dei primitivi insediamenti francescani. Gli scavi recenti permettono di individuare nei resti di età romana rinvenuti quelli del “Palazzo” cui fa riferimento il toponimo della chiesa. Tra il maggio e il giugno del 1279 hanno inizio i lavori per la costruzione del nuovo castello-reggia, reso indispensabile dalla inadeguatezza delle residenze reali preesistenti, i castelli dell’Ovo e di Capuana, troppo isolato sul mare e lontano dalla città il primo, troppo vicino alle paludi dell'area orientale e difficilmente difendibile il secondo accanto agli expensores operis regis cui spettava la parte amministrativa era un direttore dei lavori, Pierre de Chaules; menzionato dalle fonti come prepositus e credencerius. I lavori procedettero con alacrità, già un anno dopo vi erano attivi 449 operai, nel 1281 si apprestava il ponte levatoio e nella primavera del 1282 era possibile abitare la nuova reggia. La fabbrica del castello apparve completata nel 1284. Le fonti non ci indicano la forma delle torri, che in Francia erano generalmente a pianta circolare (e tale era la torre di San Vincenzo) e in Italia a pianta quadrata o poligonale (Melfi, Lucera dove però due torri hanno impianto circolare). Per quel che può valere è il caso di ricordare che nella Tavola Strozzi l’edificio identificabile con il Castel Capuano mostra agli angoli torri a pianta quadrata. la Cappella palatina è tutto quanto ci resta del Castello angioino. I lavori per la sua costruzione avevano avuto inizio nel 1307 sotto la direzione di Giovanni Caracciolo d’Isernia e di Gualtiero Seripando e nel 1309 risultava già coperta. Secondo Riccardo Filangieri il “castello, interamente costruito e rivestito di conci di tufo giallo, squadrati quelli del rivestimento e disposti a filari, aveva pianta quadrilatera irregolare, e le quattro cortine erano in massima parte, se non in tutto, quelle rifatte poi da Alfonso d’Aragona” Intorno al castello girava certamente un fossato in cui però non fu mai l’acqua del mare; incerti sono il numero e la forma delle torri. Secondo l’ipotesi del Filangieri, tra quelle angolari e quelle intermedie, il numero doveva essere non inferiore a nove. La fabbrica doveva insistere su una superficie minore di quella occupata dal castello aragonese, con cortine alte e sottili e torri (probabilmente sette) distanziate tra loro da un tiro d’arco, con fossato privo di rivellini, scavalcato nel lato settentrionale da un ponte levatoio che immetteva verso l’ingresso, rivolto verso il nucleo antico della città. Il battiponte veniva difeso dal balio, una cittadella posta tra il castello e il largo delle Corregge.

La reggia – fortezza aragonese

All’arrivo di Alfonso d’Aragona a Napoli nel 1442 il Castelnuovo si presentava in cattivo stato di conservazione, a causa dei danni prodotti dai conflitti e dagli assedi sostenuti nel corso degli anni precedenti. Pur tuttavia fu ritenuto opportuno, all’inizio dell’anno successivo, mantenervi una  discreta guarnigione. In ogni caso le condizioni complessive della fabbrica dovevano essere talmente precarie che il nuovo sovrano decise immediatamente di procedere a lavori di ripristino che, successivamente, si sarebbero evoluti in una pressoché totale ricostruzione del preesistente castello angioino. La ricostruzione aragonese occupa in gran parte l’area del castello angioino, anche se planimetricamente il nuovo impianto eccede rispetto a quello precedente. I lavori, come documentato dalle cedole della tesoreria, iniziarono nel 1443, furono interrotti nel 1447, per poi riprendere l’anno successivo. Essi subirono una intensificazione con l’arrivo a Napoli nel 1449 dell’architetto maiorchino Guillermo Sagrera che assunse la direzione dei lavori e al quale sono da attribuire, oltre alla “Sala dei Baroni”, il portico nel cortile, lo scalone d’onore e le nuove torri cilindriche con le anteposte basse cortine merlate circuenti alla base tre dei quattro lati del castello. La necessità di ottenere il maggior numero di spazi residenziali e di servizio possibili, in quanto la fabbrica dovrà costituire l’abitazione del sovrano e della sua corte, condizionerà non poco le scelte progettuali, costringendo a compromessi con le esigenze difensive. Intorno al 1450 l’artiglieria a polvere, con i suoi rudimentali cannoni sparanti grossi proiettili sferici in pietra, aveva compiuto già progressi significativi dall’epoca della sua introduzione sui campi di battaglia, risalente ad almeno un secolo prima, ed altri, più importanti ancora ne avrebbe compiuti, di lì a poco, condannando alla definitiva scomparsa la tipologia tradizionale del castello. Le torri concepite dal Sagrera, a pianta circolare, conserveranno il pronunciato verticalismo tipico delle fabbriche medievali, ma presenteranno spessori

discreta guarnigione. In ogni caso le condizioni complessive della fabbrica dovevano essere talmente precarie che il nuovo sovrano decise immediatamente di procedere a lavori di ripristino che, successivamente, si sarebbero evoluti in una pressoché totale ricostruzione del preesistente castello angioino. La ricostruzione aragonese occupa in gran parte l’area del castello angioino, anche se planimetricamente il nuovo impianto eccede rispetto a quello precedente. I lavori, come documentato dalle cedole della tesoreria, iniziarono nel 1443, furono interrotti nel 1447, per poi riprendere l’anno successivo. Essi subirono una intensificazione con l’arrivo a Napoli nel 1449 dell’architetto maiorchino Guillermo Sagrera che assunse la direzione dei lavori e al quale sono da attribuire, oltre alla “Sala dei Baroni”, il portico nel cortile, lo scalone d’onore e le nuove torri cilindriche con le anteposte basse cortine merlate circuenti alla base tre dei quattro lati del castello. La necessità di ottenere il maggior numero di spazi residenziali e di servizio possibili, in quanto la fabbrica dovrà costituire l’abitazione del sovrano e della sua corte, condizionerà non poco le scelte progettuali, costringendo a compromessi con le esigenze difensive. Intorno al 1450 l’artiglieria a polvere, con i suoi rudimentali cannoni sparanti grossi proiettili sferici in pietra, aveva compiuto già progressi significativi dall’epoca della sua introduzione sui campi di battaglia, risalente ad almeno un secolo prima, ed altri, più importanti ancora ne avrebbe compiuti, di lì a poco, condannando alla definitiva scomparsa la tipologia tradizionale del castello. Le torri concepite dal Sagrera, a pianta circolare, conserveranno il pronunciato verticalismo tipico delle fabbriche medievali, ma presenteranno spessori  murari maggiorati e saranno dotate di un paramento murario in piperno di eccezionale durezza in grado di resistere alle sollecitazioni impresse dai proiettili dell’epoca, generalmente lapidei. La difesa attiva non sarà più concentrata esclusivamente in copertura, per quanto essa risulterà ancora utile, ma sarà integrata da quella a quote più basse, quasi a livello di campagna, esercitando quel caratteristico tiro radente che progressivamente tenderà a prevalere sulle forme difensive tradizionali (piombante e ficcante). Questo tipo di difesa, sarà disposto per tutto lo sviluppo delle basse cortine merlate che fasciano e proteggono il basamento delle torri verso terraferma. L’opera, definibile tecnicamente falsabraga, presentava le pareti completamente a scarpa e terminava direttamente nel fossato, con funzione anche di protezione delle torri nei confronti delle mine d’assedio. Un impianto simile è riscontrabile nelle costruzioni fortificate realizzate nella penisola Iberica nello stesso periodo e rappresenta un tentativo volto a fronteggiare i nuovi mezzi di offesa, spostando leggermente in avanti le difese rispetto al corpo principale del castello. Esso era dotato di una propria merlatura con feritoie balestriere ed arciere nonché di piccole artiglierie per la difesa radente. Nonostante i forti condizionamenti dovuti alla funzione abitativa, sotto l'aspetto tecnico-militare diversi furono quindi gli accorgimenti adottati dagli aragonesi per aumentare le capacità difensive del complesso: tra questi sono, presumibilmente, il paramento a squame del basamento scarpato della torre di Mezzo e quelli con

murari maggiorati e saranno dotate di un paramento murario in piperno di eccezionale durezza in grado di resistere alle sollecitazioni impresse dai proiettili dell’epoca, generalmente lapidei. La difesa attiva non sarà più concentrata esclusivamente in copertura, per quanto essa risulterà ancora utile, ma sarà integrata da quella a quote più basse, quasi a livello di campagna, esercitando quel caratteristico tiro radente che progressivamente tenderà a prevalere sulle forme difensive tradizionali (piombante e ficcante). Questo tipo di difesa, sarà disposto per tutto lo sviluppo delle basse cortine merlate che fasciano e proteggono il basamento delle torri verso terraferma. L’opera, definibile tecnicamente falsabraga, presentava le pareti completamente a scarpa e terminava direttamente nel fossato, con funzione anche di protezione delle torri nei confronti delle mine d’assedio. Un impianto simile è riscontrabile nelle costruzioni fortificate realizzate nella penisola Iberica nello stesso periodo e rappresenta un tentativo volto a fronteggiare i nuovi mezzi di offesa, spostando leggermente in avanti le difese rispetto al corpo principale del castello. Esso era dotato di una propria merlatura con feritoie balestriere ed arciere nonché di piccole artiglierie per la difesa radente. Nonostante i forti condizionamenti dovuti alla funzione abitativa, sotto l'aspetto tecnico-militare diversi furono quindi gli accorgimenti adottati dagli aragonesi per aumentare le capacità difensive del complesso: tra questi sono, presumibilmente, il paramento a squame del basamento scarpato della torre di Mezzo e quelli con  scanalature concave delle torri Beverello e S. Giorgio, realizzati nell’intento di rendere impraticabile l'appoggio delle scale di un'eventuale attaccante, risolvendo peraltro il tutto con straordinario gusto formale, mentre per il camminamento di ronda coperto nella parte alta del castello, contraddistinto a sud da una teoria di archetti (31) e previsto su tre dei quattro lati, può ipotizzarsi una funzione soprattutto decorativa con secondarie funzioni di sorveglianza del territorio antistante la reggia – castello. Fu pertanto iniziata, in un periodo immediatamente successivo, la costruzione della cosiddetta “cittadella”, ovvero l’insieme di corpi bassi costituiti per lo più da piccole torri cilindriche collegate da cortine cui vennero delegati i compiti di “filtro” verso la residenza reale oltre che le funzioni difensive vere e proprie. L’impianto complessivo della fabbrica, all’incirca trapezoidale, era caratterizzato dalle torri posizionate ai vertici del perimetro ed in particolare con la torre del Beverello a nord-est, la torre dell'Oro a sud-est; a nord-ovest la torre di S. Giorgio, mentre le altre due torri, rispettivamente di Mezzo e della Guardia, fiancheggiavano l'ingresso della reggia-fortezza. Il prospetto del Castello verso il mare che si osserva nella Tavola Strozzi ci appare oggi modificato, nel tratto compreso tra la Cappella Palatina e la Torre dell’Oro, dalle trasformazioni cinquecentesche, attuate sotto il viceregno del Toledo (1540), mentre la “Torre del Mare”, ci è pervenuta priva delle sue logge, crollate nel 1496. Il grandioso ambiente detto “Sala dei Baroni”, che si raggiunge attraverso lo scalone d’onore esterno, venne iniziato sul finire del 1452 e andava a ricadere in gran parte sull’area precedentemente occupata dalla sala angioina. La

scanalature concave delle torri Beverello e S. Giorgio, realizzati nell’intento di rendere impraticabile l'appoggio delle scale di un'eventuale attaccante, risolvendo peraltro il tutto con straordinario gusto formale, mentre per il camminamento di ronda coperto nella parte alta del castello, contraddistinto a sud da una teoria di archetti (31) e previsto su tre dei quattro lati, può ipotizzarsi una funzione soprattutto decorativa con secondarie funzioni di sorveglianza del territorio antistante la reggia – castello. Fu pertanto iniziata, in un periodo immediatamente successivo, la costruzione della cosiddetta “cittadella”, ovvero l’insieme di corpi bassi costituiti per lo più da piccole torri cilindriche collegate da cortine cui vennero delegati i compiti di “filtro” verso la residenza reale oltre che le funzioni difensive vere e proprie. L’impianto complessivo della fabbrica, all’incirca trapezoidale, era caratterizzato dalle torri posizionate ai vertici del perimetro ed in particolare con la torre del Beverello a nord-est, la torre dell'Oro a sud-est; a nord-ovest la torre di S. Giorgio, mentre le altre due torri, rispettivamente di Mezzo e della Guardia, fiancheggiavano l'ingresso della reggia-fortezza. Il prospetto del Castello verso il mare che si osserva nella Tavola Strozzi ci appare oggi modificato, nel tratto compreso tra la Cappella Palatina e la Torre dell’Oro, dalle trasformazioni cinquecentesche, attuate sotto il viceregno del Toledo (1540), mentre la “Torre del Mare”, ci è pervenuta priva delle sue logge, crollate nel 1496. Il grandioso ambiente detto “Sala dei Baroni”, che si raggiunge attraverso lo scalone d’onore esterno, venne iniziato sul finire del 1452 e andava a ricadere in gran parte sull’area precedentemente occupata dalla sala angioina. La sala, la cui costruzione venne completata intorno al 1457, presenta pianta quadrata con lato di 26 metri, mentre l'altezza dell'invaso raggiunge i 28 metri; lo stile della sala rappresenta una delle massime espressioni dell'arte gotico-catalana, con la straordinaria configurazione a stella della volta di copertura: una serie di costoloni, in piperno grigio di Pozzuoli, partendo da una forma quadrata che si trasforma poi in ottagono, delineano una stella ad otto punte e sedici nervature con oculo centrale. La corte interna del castello, dell’originaria veste quattrocentesca, conserva le facciate della Sala dei Baroni e della cappella Palatina, il

sala, la cui costruzione venne completata intorno al 1457, presenta pianta quadrata con lato di 26 metri, mentre l'altezza dell'invaso raggiunge i 28 metri; lo stile della sala rappresenta una delle massime espressioni dell'arte gotico-catalana, con la straordinaria configurazione a stella della volta di copertura: una serie di costoloni, in piperno grigio di Pozzuoli, partendo da una forma quadrata che si trasforma poi in ottagono, delineano una stella ad otto punte e sedici nervature con oculo centrale. La corte interna del castello, dell’originaria veste quattrocentesca, conserva le facciate della Sala dei Baroni e della cappella Palatina, il  porticato sul lato meridionale, costituito da nove arcate che si impostano su robusti pilastri ottagoni e lo scalone sul lato settentrionale. Quest’ultimo, iniziato nel 1456, opera di Giovanni Buonocore e Costanzo di Vico, dà accesso frontalmente alla Gran Sala e, lateralmente, all’appartamento reale. Al di sotto dello scalone era ubicata la “scrivania di razione”, cioè l’ufficio di contabilità regia. Gli appartamenti reali subirono diverse trasformazioni nel corso della dominazione aragonese. Ad esempio l’appartamento della regina Giovanna, vedova di Ferrante, intorno al 1496, era situato al primo piano tra la torre di Mezzo e la torre di S. Giorgio e comprendeva un anticamera, quattro camere, un piccolo salotto, un oratorio e un guardaroba. Al secondo piano erano alloggiate le dame della regina. L’ala del castello compresa tra la torre di S. Giorgio e la Gran Sala, al primo piano, ospitava gli appartamenti di Alfonso il Magnanimo e del figlio Ferrante. Essi comprendevano una serie di ambienti, tra cui tre particolarmente prestigiosi: le sala del Miglio, dell’Interlazzo e dell’Ermellino.

porticato sul lato meridionale, costituito da nove arcate che si impostano su robusti pilastri ottagoni e lo scalone sul lato settentrionale. Quest’ultimo, iniziato nel 1456, opera di Giovanni Buonocore e Costanzo di Vico, dà accesso frontalmente alla Gran Sala e, lateralmente, all’appartamento reale. Al di sotto dello scalone era ubicata la “scrivania di razione”, cioè l’ufficio di contabilità regia. Gli appartamenti reali subirono diverse trasformazioni nel corso della dominazione aragonese. Ad esempio l’appartamento della regina Giovanna, vedova di Ferrante, intorno al 1496, era situato al primo piano tra la torre di Mezzo e la torre di S. Giorgio e comprendeva un anticamera, quattro camere, un piccolo salotto, un oratorio e un guardaroba. Al secondo piano erano alloggiate le dame della regina. L’ala del castello compresa tra la torre di S. Giorgio e la Gran Sala, al primo piano, ospitava gli appartamenti di Alfonso il Magnanimo e del figlio Ferrante. Essi comprendevano una serie di ambienti, tra cui tre particolarmente prestigiosi: le sala del Miglio, dell’Interlazzo e dell’Ermellino.

scanalature concave delle torri Beverello e S. Giorgio, realizzati nell’intento di rendere impraticabile l'appoggio delle scale di un'eventuale attaccante, risolvendo peraltro il tutto con straordinario gusto formale, mentre per il camminamento di ronda coperto nella parte alta del castello, contraddistinto a sud da una teoria di archetti (31) e previsto su tre dei quattro lati, può ipotizzarsi una funzione soprattutto decorativa con secondarie funzioni di sorveglianza del territorio antistante la reggia – castello. Fu pertanto iniziata, in un periodo immediatamente successivo, la costruzione della cosiddetta “cittadella”, ovvero l’insieme di corpi bassi costituiti per lo più da piccole torri cilindriche collegate da cortine cui vennero delegati i compiti di “filtro” verso la residenza reale oltre che le funzioni difensive vere e proprie. L’impianto complessivo della fabbrica, all’incirca trapezoidale, era caratterizzato dalle torri posizionate ai vertici del perimetro ed in particolare con la torre del Beverello a nord-est, la torre dell'Oro a sud-est; a nord-ovest la torre di S. Giorgio, mentre le altre due torri, rispettivamente di Mezzo e della Guardia, fiancheggiavano l'ingresso della reggia-fortezza. Il prospetto del Castello verso il mare che si osserva nella Tavola Strozzi ci appare oggi modificato, nel tratto compreso tra la Cappella Palatina e la Torre dell’Oro, dalle trasformazioni cinquecentesche, attuate sotto il viceregno del Toledo (1540), mentre la “Torre del Mare”, ci è pervenuta priva delle sue logge, crollate nel 1496. Il grandioso ambiente detto “Sala dei Baroni”, che si raggiunge attraverso lo scalone d’onore esterno, venne iniziato sul finire del 1452 e andava a ricadere in gran parte sull’area precedentemente occupata dalla sala angioina. La

scanalature concave delle torri Beverello e S. Giorgio, realizzati nell’intento di rendere impraticabile l'appoggio delle scale di un'eventuale attaccante, risolvendo peraltro il tutto con straordinario gusto formale, mentre per il camminamento di ronda coperto nella parte alta del castello, contraddistinto a sud da una teoria di archetti (31) e previsto su tre dei quattro lati, può ipotizzarsi una funzione soprattutto decorativa con secondarie funzioni di sorveglianza del territorio antistante la reggia – castello. Fu pertanto iniziata, in un periodo immediatamente successivo, la costruzione della cosiddetta “cittadella”, ovvero l’insieme di corpi bassi costituiti per lo più da piccole torri cilindriche collegate da cortine cui vennero delegati i compiti di “filtro” verso la residenza reale oltre che le funzioni difensive vere e proprie. L’impianto complessivo della fabbrica, all’incirca trapezoidale, era caratterizzato dalle torri posizionate ai vertici del perimetro ed in particolare con la torre del Beverello a nord-est, la torre dell'Oro a sud-est; a nord-ovest la torre di S. Giorgio, mentre le altre due torri, rispettivamente di Mezzo e della Guardia, fiancheggiavano l'ingresso della reggia-fortezza. Il prospetto del Castello verso il mare che si osserva nella Tavola Strozzi ci appare oggi modificato, nel tratto compreso tra la Cappella Palatina e la Torre dell’Oro, dalle trasformazioni cinquecentesche, attuate sotto il viceregno del Toledo (1540), mentre la “Torre del Mare”, ci è pervenuta priva delle sue logge, crollate nel 1496. Il grandioso ambiente detto “Sala dei Baroni”, che si raggiunge attraverso lo scalone d’onore esterno, venne iniziato sul finire del 1452 e andava a ricadere in gran parte sull’area precedentemente occupata dalla sala angioina. LaL’arco di Alfonso

Le imponenti opere avviate poco dopo l’ingresso di Alfonso in città diedero una nuova veste al castello che venne modificato anche nel suo varco d’accesso. Alla metà del secolo gli abili mastri provenienti da Cava dei Tirreni lavoravano alla costruzione delle torri e preparavano lo spazio che avrebbe accolto l’arco. Il nuovo ingresso non significò solo un diverso orientamento dell’edificio verso la città, ma andò a rappresentare l’evidente esigenza di realizzare una plateale manifestazione del recente assetto politico. Va sottolineato che in Italia non esiste un’opera quattrocentesca che possa essere messa a confronto con l’arco di Alfonso, dal momento che le porte cittadine - che per altro avevano un’importante funzione pratica - presentano una struttura più tradizionale ad un unico fornice. Il celebre “arco” - noto ai napoletani come l’arco del Laurana -è in realtà un simbolo emblematico di quella ricerca di identità culturale che Alfonso cercò di dare al suo Regno. Artisti spagnoli, lombardi, romani, dalmati, si dovettero confrontare all’interno di un grande palinsesto pensato dai raffinati eruditi di cui Alfonso si era circondato. Chi di fatto realizzò ilLa volta a stella della Sala dei Baroni progetto definitivo dell’arco non è accertato. La storia critica ha visto scorrere molti nomi: Pisanello, Leon Battista Alberti, Francesco Laurana, Sagrera, Pietro de Martino: nulla si può dire con certezza. Oggi si tende a riconsiderare con attenzione proprio l’attività del de Martino che viene ricordato come l’autore dell’arco nell’epitaffio del suo sepolcro nella chiesa napoletana di in Santa Maria la Nova. L’arco presenta un primo fornice decorato con una coppia di colonne binate. Sui peducci dell’arco due grifoni che reggono una coppia di cornucopie poste ai lati dello scudo aragonese. Più in altro un fregio con putti regi-ghirlanda, ai lati, e, al centro, la prima iscrizione Alfonsus rex Hispanus siculus italicus pius clemens invictus. Su un aggettante mensolone il grande rilievo con il Trionfo di Alfonso elemento centrale dell’arco. Due edicole laterali contengono parte del corteo reale. Su di un carro tirato da una quadriga con avanti una figura dalle classiche fattezze, raffigurante la Vittoria o la Fortuna, è seduto il sovrano, rappresentato mentre sorregge il globo e con ai suoi piedi una grande fiamma, simbolo della sedia ardente, una delle imprese del re, che rimanda alla mitica sedia di Ercole, che si spegneva solo in presenza dell’eroe. A condurre il corteo un gruppo di suonatori che con strumenti musicali di tradizione classica - cimbali, tube e piccoli piatti - preannunciano l’arrivo del sovrano. Sulla trabeazione superiore l’iscrizione dettata dal Panormita Alfonsus Regum Princeps Hanc condidit Arcem. Il fornice superiore a tutto sesto, presenta ancora ai lati, una coppia di eleganti colonne e, sulla sinistra, una statua molto danneggiata di un guerriero. Ancora più in alto una seconda trabeazione con grifoni affrontati e, nella parte superiore, quattro nicchie con le virtù cardinali. A coronamento dell’arco una coppia di volute con due fiumi colossali che potrebbero rimandare, secondo Filangieri, all’Ebro e al Sebeto. Sulla sommità un grande San Michele con il braccio alzato. Il 27 giugno del 1458 Alfonso muore e le vicende seguite alla sua scomparsa – la faticosa successione del figliastro Ferrante – non favorirono certo la continuazione dei lavori. A quella data però una buona parte del lavoro doveva essere completata come attesta l’entusiastica descrizione fatta da Enea Silvio Piccolomini, divenuto papa col nome di Pio II, che esprime grande ammirazione per l’accostamento delle possenti torri con l’eleganza del marmoreo arco. Le drammatiche vicende della fase iniziale del Regno di Ferrante che dovette combattere a lungo contro le ferme resistenze dei baroni meridionali e contro gli ostacoli che al suo insediamento venivano da più parti, non consentirono una veloce ripresa dei lavori e si deve aspettare il 1465 per poter nuovamente trovare alcuni artisti all’opera. Il gruppo della prima fase dei lavori si era disperso ed alcuni, come il Gagini, avevano definitivamente raggiunto altre mete. Ma furono forse proprio i due scultori che tra i primi avevano raggiunto la corte di Alfonso –certamente Pietro de Martino ma probabilmente anche Francesco Laurana - a tornare a lavorare a Castel Nuovo. Spetterebbero al periodo di Ferrante i due rilievi posti nell’intradosso dell’arco raffiguranti Alfonso e Ferrante in partenza per la guerra e sul portale d’ingresso L’incoronazione di Ferrante che è opera di Pietro da Milano. La fase dei lavori intrapresi dopo il ritorno di Ferrante significherà la messa in opera della porta vera e propria al castello. Superato, infatti, l’arco marmoreo esterno ci si immette in un atrio dove una coppia di putti sovrasta la porta reggendo lo stemma aragonese. Il segno forte della presenza del nuovo sovrano destinato a regnare a lungo – dal 1458 al 1494 – divenne la grande porta bronzea, che, adatta per la sua posizione ad essere letta in modo ravvicinato, andò a rappresentare la faticosa presa di possesso del Regno da parte di Ferrante. La porta, oggi nel Museo civico di Castel Nuovo è stata sostituita con una copia che reca, anch’essa, i segni delle avventurose vicende trascorse dopo la conquista della città ad opera di Carlo VIII: il sovrano francese in fuga verso la Francia aveva deciso di portare con sé la preziosa porta come bottino di guerra; ma nelle acque di Rapallo la flotta francese venne fermata dalla navi dei Doria alleati degli aragonesi che recuperarono la porta e la restituirono alla città il 6 novembre del 1495. A ricordo dell’accaduto resta la bombarda inesplosa che colpì la porta durante la battaglia navale

progetto definitivo dell’arco non è accertato. La storia critica ha visto scorrere molti nomi: Pisanello, Leon Battista Alberti, Francesco Laurana, Sagrera, Pietro de Martino: nulla si può dire con certezza. Oggi si tende a riconsiderare con attenzione proprio l’attività del de Martino che viene ricordato come l’autore dell’arco nell’epitaffio del suo sepolcro nella chiesa napoletana di in Santa Maria la Nova. L’arco presenta un primo fornice decorato con una coppia di colonne binate. Sui peducci dell’arco due grifoni che reggono una coppia di cornucopie poste ai lati dello scudo aragonese. Più in altro un fregio con putti regi-ghirlanda, ai lati, e, al centro, la prima iscrizione Alfonsus rex Hispanus siculus italicus pius clemens invictus. Su un aggettante mensolone il grande rilievo con il Trionfo di Alfonso elemento centrale dell’arco. Due edicole laterali contengono parte del corteo reale. Su di un carro tirato da una quadriga con avanti una figura dalle classiche fattezze, raffigurante la Vittoria o la Fortuna, è seduto il sovrano, rappresentato mentre sorregge il globo e con ai suoi piedi una grande fiamma, simbolo della sedia ardente, una delle imprese del re, che rimanda alla mitica sedia di Ercole, che si spegneva solo in presenza dell’eroe. A condurre il corteo un gruppo di suonatori che con strumenti musicali di tradizione classica - cimbali, tube e piccoli piatti - preannunciano l’arrivo del sovrano. Sulla trabeazione superiore l’iscrizione dettata dal Panormita Alfonsus Regum Princeps Hanc condidit Arcem. Il fornice superiore a tutto sesto, presenta ancora ai lati, una coppia di eleganti colonne e, sulla sinistra, una statua molto danneggiata di un guerriero. Ancora più in alto una seconda trabeazione con grifoni affrontati e, nella parte superiore, quattro nicchie con le virtù cardinali. A coronamento dell’arco una coppia di volute con due fiumi colossali che potrebbero rimandare, secondo Filangieri, all’Ebro e al Sebeto. Sulla sommità un grande San Michele con il braccio alzato. Il 27 giugno del 1458 Alfonso muore e le vicende seguite alla sua scomparsa – la faticosa successione del figliastro Ferrante – non favorirono certo la continuazione dei lavori. A quella data però una buona parte del lavoro doveva essere completata come attesta l’entusiastica descrizione fatta da Enea Silvio Piccolomini, divenuto papa col nome di Pio II, che esprime grande ammirazione per l’accostamento delle possenti torri con l’eleganza del marmoreo arco. Le drammatiche vicende della fase iniziale del Regno di Ferrante che dovette combattere a lungo contro le ferme resistenze dei baroni meridionali e contro gli ostacoli che al suo insediamento venivano da più parti, non consentirono una veloce ripresa dei lavori e si deve aspettare il 1465 per poter nuovamente trovare alcuni artisti all’opera. Il gruppo della prima fase dei lavori si era disperso ed alcuni, come il Gagini, avevano definitivamente raggiunto altre mete. Ma furono forse proprio i due scultori che tra i primi avevano raggiunto la corte di Alfonso –certamente Pietro de Martino ma probabilmente anche Francesco Laurana - a tornare a lavorare a Castel Nuovo. Spetterebbero al periodo di Ferrante i due rilievi posti nell’intradosso dell’arco raffiguranti Alfonso e Ferrante in partenza per la guerra e sul portale d’ingresso L’incoronazione di Ferrante che è opera di Pietro da Milano. La fase dei lavori intrapresi dopo il ritorno di Ferrante significherà la messa in opera della porta vera e propria al castello. Superato, infatti, l’arco marmoreo esterno ci si immette in un atrio dove una coppia di putti sovrasta la porta reggendo lo stemma aragonese. Il segno forte della presenza del nuovo sovrano destinato a regnare a lungo – dal 1458 al 1494 – divenne la grande porta bronzea, che, adatta per la sua posizione ad essere letta in modo ravvicinato, andò a rappresentare la faticosa presa di possesso del Regno da parte di Ferrante. La porta, oggi nel Museo civico di Castel Nuovo è stata sostituita con una copia che reca, anch’essa, i segni delle avventurose vicende trascorse dopo la conquista della città ad opera di Carlo VIII: il sovrano francese in fuga verso la Francia aveva deciso di portare con sé la preziosa porta come bottino di guerra; ma nelle acque di Rapallo la flotta francese venne fermata dalla navi dei Doria alleati degli aragonesi che recuperarono la porta e la restituirono alla città il 6 novembre del 1495. A ricordo dell’accaduto resta la bombarda inesplosa che colpì la porta durante la battaglia navale

progetto definitivo dell’arco non è accertato. La storia critica ha visto scorrere molti nomi: Pisanello, Leon Battista Alberti, Francesco Laurana, Sagrera, Pietro de Martino: nulla si può dire con certezza. Oggi si tende a riconsiderare con attenzione proprio l’attività del de Martino che viene ricordato come l’autore dell’arco nell’epitaffio del suo sepolcro nella chiesa napoletana di in Santa Maria la Nova. L’arco presenta un primo fornice decorato con una coppia di colonne binate. Sui peducci dell’arco due grifoni che reggono una coppia di cornucopie poste ai lati dello scudo aragonese. Più in altro un fregio con putti regi-ghirlanda, ai lati, e, al centro, la prima iscrizione Alfonsus rex Hispanus siculus italicus pius clemens invictus. Su un aggettante mensolone il grande rilievo con il Trionfo di Alfonso elemento centrale dell’arco. Due edicole laterali contengono parte del corteo reale. Su di un carro tirato da una quadriga con avanti una figura dalle classiche fattezze, raffigurante la Vittoria o la Fortuna, è seduto il sovrano, rappresentato mentre sorregge il globo e con ai suoi piedi una grande fiamma, simbolo della sedia ardente, una delle imprese del re, che rimanda alla mitica sedia di Ercole, che si spegneva solo in presenza dell’eroe. A condurre il corteo un gruppo di suonatori che con strumenti musicali di tradizione classica - cimbali, tube e piccoli piatti - preannunciano l’arrivo del sovrano. Sulla trabeazione superiore l’iscrizione dettata dal Panormita Alfonsus Regum Princeps Hanc condidit Arcem. Il fornice superiore a tutto sesto, presenta ancora ai lati, una coppia di eleganti colonne e, sulla sinistra, una statua molto danneggiata di un guerriero. Ancora più in alto una seconda trabeazione con grifoni affrontati e, nella parte superiore, quattro nicchie con le virtù cardinali. A coronamento dell’arco una coppia di volute con due fiumi colossali che potrebbero rimandare, secondo Filangieri, all’Ebro e al Sebeto. Sulla sommità un grande San Michele con il braccio alzato. Il 27 giugno del 1458 Alfonso muore e le vicende seguite alla sua scomparsa – la faticosa successione del figliastro Ferrante – non favorirono certo la continuazione dei lavori. A quella data però una buona parte del lavoro doveva essere completata come attesta l’entusiastica descrizione fatta da Enea Silvio Piccolomini, divenuto papa col nome di Pio II, che esprime grande ammirazione per l’accostamento delle possenti torri con l’eleganza del marmoreo arco. Le drammatiche vicende della fase iniziale del Regno di Ferrante che dovette combattere a lungo contro le ferme resistenze dei baroni meridionali e contro gli ostacoli che al suo insediamento venivano da più parti, non consentirono una veloce ripresa dei lavori e si deve aspettare il 1465 per poter nuovamente trovare alcuni artisti all’opera. Il gruppo della prima fase dei lavori si era disperso ed alcuni, come il Gagini, avevano definitivamente raggiunto altre mete. Ma furono forse proprio i due scultori che tra i primi avevano raggiunto la corte di Alfonso –certamente Pietro de Martino ma probabilmente anche Francesco Laurana - a tornare a lavorare a Castel Nuovo. Spetterebbero al periodo di Ferrante i due rilievi posti nell’intradosso dell’arco raffiguranti Alfonso e Ferrante in partenza per la guerra e sul portale d’ingresso L’incoronazione di Ferrante che è opera di Pietro da Milano. La fase dei lavori intrapresi dopo il ritorno di Ferrante significherà la messa in opera della porta vera e propria al castello. Superato, infatti, l’arco marmoreo esterno ci si immette in un atrio dove una coppia di putti sovrasta la porta reggendo lo stemma aragonese. Il segno forte della presenza del nuovo sovrano destinato a regnare a lungo – dal 1458 al 1494 – divenne la grande porta bronzea, che, adatta per la sua posizione ad essere letta in modo ravvicinato, andò a rappresentare la faticosa presa di possesso del Regno da parte di Ferrante. La porta, oggi nel Museo civico di Castel Nuovo è stata sostituita con una copia che reca, anch’essa, i segni delle avventurose vicende trascorse dopo la conquista della città ad opera di Carlo VIII: il sovrano francese in fuga verso la Francia aveva deciso di portare con sé la preziosa porta come bottino di guerra; ma nelle acque di Rapallo la flotta francese venne fermata dalla navi dei Doria alleati degli aragonesi che recuperarono la porta e la restituirono alla città il 6 novembre del 1495. A ricordo dell’accaduto resta la bombarda inesplosa che colpì la porta durante la battaglia navale

progetto definitivo dell’arco non è accertato. La storia critica ha visto scorrere molti nomi: Pisanello, Leon Battista Alberti, Francesco Laurana, Sagrera, Pietro de Martino: nulla si può dire con certezza. Oggi si tende a riconsiderare con attenzione proprio l’attività del de Martino che viene ricordato come l’autore dell’arco nell’epitaffio del suo sepolcro nella chiesa napoletana di in Santa Maria la Nova. L’arco presenta un primo fornice decorato con una coppia di colonne binate. Sui peducci dell’arco due grifoni che reggono una coppia di cornucopie poste ai lati dello scudo aragonese. Più in altro un fregio con putti regi-ghirlanda, ai lati, e, al centro, la prima iscrizione Alfonsus rex Hispanus siculus italicus pius clemens invictus. Su un aggettante mensolone il grande rilievo con il Trionfo di Alfonso elemento centrale dell’arco. Due edicole laterali contengono parte del corteo reale. Su di un carro tirato da una quadriga con avanti una figura dalle classiche fattezze, raffigurante la Vittoria o la Fortuna, è seduto il sovrano, rappresentato mentre sorregge il globo e con ai suoi piedi una grande fiamma, simbolo della sedia ardente, una delle imprese del re, che rimanda alla mitica sedia di Ercole, che si spegneva solo in presenza dell’eroe. A condurre il corteo un gruppo di suonatori che con strumenti musicali di tradizione classica - cimbali, tube e piccoli piatti - preannunciano l’arrivo del sovrano. Sulla trabeazione superiore l’iscrizione dettata dal Panormita Alfonsus Regum Princeps Hanc condidit Arcem. Il fornice superiore a tutto sesto, presenta ancora ai lati, una coppia di eleganti colonne e, sulla sinistra, una statua molto danneggiata di un guerriero. Ancora più in alto una seconda trabeazione con grifoni affrontati e, nella parte superiore, quattro nicchie con le virtù cardinali. A coronamento dell’arco una coppia di volute con due fiumi colossali che potrebbero rimandare, secondo Filangieri, all’Ebro e al Sebeto. Sulla sommità un grande San Michele con il braccio alzato. Il 27 giugno del 1458 Alfonso muore e le vicende seguite alla sua scomparsa – la faticosa successione del figliastro Ferrante – non favorirono certo la continuazione dei lavori. A quella data però una buona parte del lavoro doveva essere completata come attesta l’entusiastica descrizione fatta da Enea Silvio Piccolomini, divenuto papa col nome di Pio II, che esprime grande ammirazione per l’accostamento delle possenti torri con l’eleganza del marmoreo arco. Le drammatiche vicende della fase iniziale del Regno di Ferrante che dovette combattere a lungo contro le ferme resistenze dei baroni meridionali e contro gli ostacoli che al suo insediamento venivano da più parti, non consentirono una veloce ripresa dei lavori e si deve aspettare il 1465 per poter nuovamente trovare alcuni artisti all’opera. Il gruppo della prima fase dei lavori si era disperso ed alcuni, come il Gagini, avevano definitivamente raggiunto altre mete. Ma furono forse proprio i due scultori che tra i primi avevano raggiunto la corte di Alfonso –certamente Pietro de Martino ma probabilmente anche Francesco Laurana - a tornare a lavorare a Castel Nuovo. Spetterebbero al periodo di Ferrante i due rilievi posti nell’intradosso dell’arco raffiguranti Alfonso e Ferrante in partenza per la guerra e sul portale d’ingresso L’incoronazione di Ferrante che è opera di Pietro da Milano. La fase dei lavori intrapresi dopo il ritorno di Ferrante significherà la messa in opera della porta vera e propria al castello. Superato, infatti, l’arco marmoreo esterno ci si immette in un atrio dove una coppia di putti sovrasta la porta reggendo lo stemma aragonese. Il segno forte della presenza del nuovo sovrano destinato a regnare a lungo – dal 1458 al 1494 – divenne la grande porta bronzea, che, adatta per la sua posizione ad essere letta in modo ravvicinato, andò a rappresentare la faticosa presa di possesso del Regno da parte di Ferrante. La porta, oggi nel Museo civico di Castel Nuovo è stata sostituita con una copia che reca, anch’essa, i segni delle avventurose vicende trascorse dopo la conquista della città ad opera di Carlo VIII: il sovrano francese in fuga verso la Francia aveva deciso di portare con sé la preziosa porta come bottino di guerra; ma nelle acque di Rapallo la flotta francese venne fermata dalla navi dei Doria alleati degli aragonesi che recuperarono la porta e la restituirono alla città il 6 novembre del 1495. A ricordo dell’accaduto resta la bombarda inesplosa che colpì la porta durante la battaglia navaleCastel Nuovo dal XVI al XIX secolo

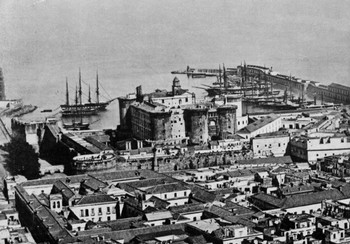

Nel 1503 le truppe spagnole conquistarono Napoli. La città aveva subito gravi danni a seguito dell’assedio; tra le parti più colpite dagli eventi bellici c’erano i castelli fra cui anche Castel Nuovo. Le strutture di questo non furono solo riparate ma anche aggiornate e ampliate secondo un progetto redatto nello stesso anno della conquista spagnola. Gli interventi crearono un recinto concentrico al fossato del castello aragonese e richiesero nuovi spazi verso la città e verso l’esterno come ricordato in precedenza. La pianta di tale apparato era trapezoidale e doveva presentare torrioni circolari negli spigoli visibili nella veduta di Francisco de Hollanda. Nel castello risiedeva il vicerè e il Consiglio Collaterale vi teneva le sue riunioni. Le principali cerimonie pubbliche legate al potere regio venivano ospitate all’interno del castello o nelle sue prossimità come avveniva in età aragonese. Tra l’inizio della costruzione del recinto e il suo completamento cambiarono anche le tecniche militari che comportarono un continuo aggiornamento delle strutture. Due baluardi circolari furono sostituiti dai più efficienti bastioni pentagonali o in corso d’opera o a seguito di eventi traumatici. Il baluardo di Santo Spirito, l’unico avente pianta pentagonale nella veduta di Francisco de Hollanda fu modificato in corso d’opera. E’ ipotizzabile che abbia progettato

richiesero nuovi spazi verso la città e verso l’esterno come ricordato in precedenza. La pianta di tale apparato era trapezoidale e doveva presentare torrioni circolari negli spigoli visibili nella veduta di Francisco de Hollanda. Nel castello risiedeva il vicerè e il Consiglio Collaterale vi teneva le sue riunioni. Le principali cerimonie pubbliche legate al potere regio venivano ospitate all’interno del castello o nelle sue prossimità come avveniva in età aragonese. Tra l’inizio della costruzione del recinto e il suo completamento cambiarono anche le tecniche militari che comportarono un continuo aggiornamento delle strutture. Due baluardi circolari furono sostituiti dai più efficienti bastioni pentagonali o in corso d’opera o a seguito di eventi traumatici. Il baluardo di Santo Spirito, l’unico avente pianta pentagonale nella veduta di Francisco de Hollanda fu modificato in corso d’opera. E’ ipotizzabile che abbia progettato

Testi a cura di Luigi Maglio, Leonardo Di Mauro, Lanfranco Longobardi e Francesca Amirante